Словарь терминов йоги

Но не все слова в этом словаре — санскритские, так как развитие свойственно всему человечеству.

Содержание

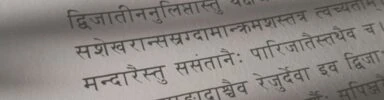

Санскритские термины йоги

бандха, басти, брахман, брахмачарья, Будда, буддхи, бхавана, бхакти-йога, бхикшу

индрии, ишварапранидхана, йати, йога, йога-нидра, йукта

садхака, садхана, самадхи, самана, самарасья, самьяма, сансара, санскара (самскара), сантоша, саньясин, саттва, сатья, сахаджа, сахасрара, свадхиштхана, свадхьяя, сварупа, сиддхи, смарана, со-хам, сукха, сутра

тамас, тапас, таттва, теджас, тьягин

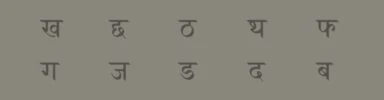

Несанскритские термины йоги

Он образован от корня av - "защищать" [अव्]{अ} पालने и суффикса -m. Явлением сампрасараны (редукции согласной до соответствующей гласной), звук «в» превратился в звук «у».

От этого же корня происходит санскритское слово avi "овца", причем в русском этот же корень также угадывается. Логика проста — овца защищена шерстью. Латинское название яйца — ovum — также от этого корня.

Этому слогу посвящен текст «Мандукья-упанишада»:

Этот [слог] — владыка всего, он — всезнающий, он — внутренний контролер, он — источник всего, он — начало и конец существ.

Существуют гипотезы по поводу его этимологии: либо «делание так, чтобы что-то было», либо «сидение напротив (того, кто корректирует)». В лексическом применении значит «многократное повторение», «упражнение».

Однозначного перевода слова мы дать не можем, так как в разных текстах слово используется в разных смыслах.

Абхьяса встречается в Йога-сутрах как способ устранения когнитивных искажений путем устойчивости сознания:

Прекращение тех [когнитивных искажений] [достигается] абхьясой и вайрагьей.

Абхьяса — это усилие (ятна) в устойчивости [сознания].

abhyāsena tu kaunteya vairāgyeṇa ca gṛhyate॥6.35॥

Несомненно, ум подвижен и трудноуправляем, о Великорукий, но его следует удерживать посредством абхьясы и вайрагьи, о Каунтея.

Абхимана (अभिमान, abhimāna) обычно переводят как «гордыня» или «самомнение», происходит от корня mā «мерять» при помощи приставки abhi — «к», «напротив». Abhimāna — это меряние все по себе, «принимать на свой счет», неспособность увидеть взгляды и критерии других людей. Событие оценивается таким человеком лишь по наличию какого-то отношения к себе самому.

Абхимана — это зацикленность на ощущении себя в центре мира. С точки зрения психоанализа это похоже на нарциссизм, а с точки зрения христианства — на гордыню. Напоминает некоторые рассуждения Кастанеды о «чувстве собственной важности».

Абхимана имеет не только негативные коннотации. Например, в текстах Санкхьи термином «аханкара» (создатель Я), который определяется как равный абхимане, обозначается одна из таттв (суть), онтологических основ бытия.

Так же, абхиману переводят как “желание”. Но важно понимать, что в йогической и тантрической Традициях выделялись разные типы «желаний». Критерий различения — соотнесение их с разными по «глубине» психическими структурами. Наиболее глубокие (истинные), которые определяют нашу природу (свапракрити), дхарму — соотносили с атманом (иччха), более поверхностные с манасом (санкальпа, абхимана), еще более поверхностные с индриями (кама (в поздний период), тришна).

Что такое связанность (бандха)?

Что такое освобождение (мокша)?

Что такое невежество (авидья)?

Что такое Знание (видья)...

tan-nivrttir moksah |

Чувство собственной важности» (абхимана) — это связанность (бандха), его уменьшение освобождение (мокша).

Сарва-упанишада

Один из синонимов практикующего йога.

В текстах встречаем в Сиддха-сиддханта-паддхати:

Иногда наслаждающийся, иногда йогин, иногда обнаженный, подобный пишачу, иногда царь, иногда учитель — таков авадхута (практикующий йог).

Этому слову посвящен раздел книги «Йога: история идей и взглядов» (стр. 230), откуда приводим отрывок —

Определение авидьи, данное Патанджали во второй главе Йога-сутр:

Неведение есть постижение вечного, чистого, счастья, атмана в невечном, нечистом, страдании, не-атмане.

(Перевод Е. Островской и В. Рудого).

Невежество как причину дурных поступков и страданий в мире обозначают также и стоики (amathia).

Комментируя Гиту, Абхинавагупта обозначает невежество как причину противостояния на поле Куру и как причину отчаяния Арджуны.

В санскрите Кама-сутры и прочих кама-шастр, асана — поза секса.

В размышлениях об устройстве государства, асана — это должность.

В текстах йоги, асана — это поза.

В языке современной йоги, асана — это поза или упражнение.

Слово образовано от корня आस् ās «сидеть» суффиксом ana, создающего имя действие. То есть буквально, асана — сидение

Гипотез по поводу этимологии этого слова несколько:

2. от корня avaa «дуть повсюду» и слова tman «жизненное дыхание», «повсеместное дыхание жизни».

3. от корня an «дышать».

Слову посвящена отдельная страница библиотеки.

Но это не истинное, глубинное Я — драштар или атман. Аhaṃkāra создает ощущение Я, свое представление о себе, состоящее из привычек, социальных программ, шаблонов и т.д.

Термин ahaṃkāra чрезвычайно похож по смыслу на «Эго» в терминологии психоанализа (но не Юнга). Попытка сохранить это ложное Я в целостности, защитить его от знания и осознаний, которые могли бы показать человеку его несоответствие своим представлениям о себе, и есть причина неврозов.

Санхья-карика определяет аханкару как абхиману (अभिमान, abhimāna) слово которое обычно переводят как «гордыня» или «самомнение», но если вглядеться в этимологию то оно происходит от корня mā «мерять» при помощи приставки abhi- «к», «навстречу». Абхимана — это меряние всего к себе,то есть по себе. Это включает и «принятие на свой счет» и неспособность увидеть взгляды и критерии других людей. Используемый нами термин «автоматизм» очень близок по смыслу к аханкаре.

Именно с аханкарой сталкивается практикующий, когда испытывает страх перед реальными изменениями. Так вот, умение видеть разницу между аханкарой и истинным Я — знание; а неспособность, которая гарантирует невозможность изменений — авидья.

Поздние тексты (особенно натховские) часто использовали в этом смысле (аханкары) термин «манас». Это же ситуативное Я называлось буддистами «пудгала» (pudgala) - ложная личность (впрочем, существование истинной - атмана - они отрицали).

Цитаты — Андрея Сафронова “Йога: История идей и взглядов” и на канале “Записки на полях древних текстов”.

Ахимса — это одна из практик йоги, описанных в Йога-сутре, упомянута среди других практик самоконтроля (ям). С точки зрения чакрального дискурса, ахимса — контроль энергии воинственности, агрессии, активности.

При чем этот контроль не только на уровне тела, но также на уровне мыслей о другом человеке:

Цитаты — Андрея Сафронова «Йога: Физиология, Психосоматика, Биоенергетика» и канал «Записки на полях древних текстов».

Бхавана — «делание так, чтобы нечто начало быть». Перевод на английский –realization, что при вторичных переводах некорректно переводят как «реализация».

В психотехническом контексте «бхавана» применяется к состояниям сознания, наиболее удачными переводами будет «актуализация», «проживание состояния» или «формирование состояния».

Мы систематизируем медитации йоги на 4 типа:

- смарана (техника работы с памятью),

- дхарана (с вниманием),

- дхьяна (с мышлением),

- бхавана (с чувствам и состояниям).

Бхавана — это психопрактика, направленная на формирование непривычного психологического состояния, которое может быть ценно само по себе, или быть отправной точкой для дальнейшего самоисследования.

Количество вариантов бхаваны огромно. В Виджняня-бхайрава-тантре встречается около 100 медитаций "бхавана".

Цитаты — Андрея Сафронова “Йога: История идей и взглядов” и на канале “Записки на полях древних текстов”.

Вритти

морфология: корень vṛt быть, случаться, выбирать + суффикс ti абстрактного существительного женского рода.

В бытовом узусе и в большинстве текстов, слово вритти обозначает бытие, состояние, активность.

Однако, в йоге слово вритти известно как часть определения йоги из Йога-сутры Патанджали: «йога — это прекращение вритти сознания». Сам Патанджали уточняет, что имел в виду под вритти, перечислив примеры:

• Нидра (дословно сновидение) — грезы, фантазии, мечты, дрема, лень.

• Смрити — припоминание воображаемого, искажение воспоминаний, под действием санскар.

• Викальпа — пустотная категория, слова не имеющие за собой реально осмысленых объектов в мировоззрении человека.

• Прамана — правильное знание, не относительность восприятия знания.

• Випарьяя — ложное знание, основанное на неправильном описании.

Анализируя этот список, мы понимаем, что вритти — это такая активность сознания, которую сегодня мы называем «когнитивные искажения».

Упоминания вритти в других первоисточниках:

«Подобно тому как лампа без масла самостоятельно угасает, так и самостоятельно успокаивается читта вследствие истощения вритти.«

Йога-марга-пракашика.

В Шандилья-упанишаде концепция Йоги как контроля (ниродхи) вритти дополняется идеей познания (вритти), предвосхищая психоанализ.

Статьи, посвященные пониманию вритти Йога-сутры.

Категория «внимание» распределена в индийской антропологии между терминами «буддхи», «манас», «читта» с одной стороны и «индрии» с другой. То, что мы назвали бы «направленностью внимания», индийский автор описал бы как «привязанность» (баддха, бандха, кила) манаса или индрий к объекту, или затронутость (сакта) ими.

Такое описание в чем-то точнее привычного нам. Действительно, мы не различаем направленность внешнего внимания, например, когда мы с интересом вглядываемся в некий предмет, и внутреннего — когда мы об этом объекте думаем. В «индийском» описании этой проблемы нет. Существование этих двух типов внимания акцентировал впервые Абхинавагупта в Тантралоке на примере пратьяхары, которую он определил как

отстранение мыслей и чувств (akṣa-dhiyām) от объектов (arthebhyaḥ).

До него тексты не отмечали, что это 2 разных процесса.

Мы различаем также произвольное и непроизвольное внимание. Первое имеет место, когда мы концентрируемся на чем-то сознательно, по своей воле, второе когда внимание сосредоточилось на предмете само-по-себе. Индийская антропология описывает такую ситуацию как «захват» (грахана) манаса или индрий внешним объектом. Впрочем, в бытовом языке мы описываем это таким же образом: «тема захватила меня», «не могу оторвать глаз», «мелодия унесла» и т. д. Непроизвольное же внимание воспринимается как акт самоконтроля, соотносимо с дхараной и самъямой.

Надо сказать, что главной терминологической проблемой, присущей обоим способам описания, является недостаточно выпуклое разделение активного и пассивного вниманий.

Активное внимание связано с приобретением нового знания (например, когда мы не просто смотрим, а присматриваемся в поисках ранее незамеченной детали или решаем задачу, которую не знаем как решать). Пассивное же внимание — это удержание внимания без такой задачи. Например, пристальный взгляд в одну точку или механическое повторение мантры. На практике легко заметить разницу между этими типами внимания, однако специальных терминов, его различающих, нет.

Дхарана (dhāraṇā) — образовано от корня √dhṛ — «держать», дхарана — это «удержание».

Дхарана — одна из медитаций йоги — сознательное удержание внимания на объекте, независимо от внешних обстоятельств, под заранее выбранным углом, с целью познания объекта.

Йога-сутра так определяют дхарану:

Эту цитату, часто, ошибочно переводят как “удержание внимания на объекте”, что приводит к практикам визуализирования достижения и завтыкивания.

О подобном понимании дхараны, цитата из Мокшадхармы:

Похожие на дхарану практики встречаются и в стоицизме. Так же, частным случаем практик дхараны являются всевозможные практики невовлечения во внешние объекты: вайрагья, пратьяхара, аспарша.

Цитаты — Андрея Сафронова «Йога: История идей и взглядов» и канал «Записки на полях древних текстов».

Образовано от корня √dhyai — думать.

Дхьяна — это процесс корректного размышления, которое дает новое знание. Одна из медитаций йоги. Патанджали определяет дхьяну как «однородное течение познавания». И считал ее инструментом уничтожения вритти, и санскар.

Согласно Гухья-самаджа-тантре дхьяна делится на пять этапов и методов познания:

- — витарка (рассмотрение со всех строн),

- — вичара (дискуссионное рассмотрение),

- — прити (принятие) соответствует этапу естественного течения мысли, невозможности отвлечься от размышления,

- — сукха (ананда) наслаждения процессом

- — экаграта – полная и естественная концентрация.

Мы часто не узнаем термин dhyana, потому что проникая в новый язык, он приобретает новое звучание. Даже на украинском и русском имеем значительную разницу — дхьяна и дгʼяна.

Санскритский термин dhyana в японском звучит как дзен (zen). Понятие дало название дзен-буддизму.

В китайском dhyana звучит как чен (zheng), соответственно имеем чен-буддизм.

На пали dhyana — jhāna, но в палийском каноне термин jhāna не занимал значительного места в дискуссиях. Четыре jhāna — это промежуточный этап в обретении других состояний.

В Тибетском буддизме дхьяна приобрела перевод — བསམ་གཏན་ (bsam gdan), при произношении — сам дэн.

В современных научных работах в контексте буддизма, термины dhyana и jhāna переводят на английский absorption «погруженность» (в смысле уровня погруженности в медитативную концентрацию).

Трансформация поняттия дхяна в древних текстах, исследуется в монографии Дмитрия Данилова. Также, рекомендуєм його же видео о рознообразии терминов «дхьяна».

Цитаты — Андрея Сафронова «Йога: История идей и взглядов» и канал «Записки на полях древних текстов».

— желание, наслаждение и имя бога любви. Слово произошло от корня kam «любить, желать, быть влюбленным».

«Кама-сутра» — один из текстов кама-шастры «науки наслаждения».

В тантре кама — путь к просветлению:

Другие первоисточники йоги говорят о контроле желаний, а не следовании им.

Двойственность в отношении к желанию возникло из-за бедности языка — в тантрических традициях есть разные состояния «желания»:

• глубинные желания — иччха. Они созидательны, сложны и развивают нас.

• поверхностные — желания маноса, например желания вследствие рекламы — санкальпа, абхимана;

• невротичные, эмоциональные, не насыщаемые желания, например курение, — в поздний период начали называть кама, тришна (жажда).

В практике йоги мы как раз и учимся искусству отличать глубинные развивающие желания от поверхностных и невротичных.

Отказаться от размышления о желании мы не можем, потому что

На тему желаний и Камы можно продолжить размышления с

• переводом первой главы Кама-сутры;

• доклад Юлии Ярошенко “Взаимносвязь Камы и йоги«;

• гимн Каме «Камагита», перевод с санскрита Андрея Сафронова;

• рассказом Юлии Ярошенко «Про законы страсти в долгосрочных отношениях«.

Слово женского рода, буквальное значение «украшенная кольцами» или «спиральная», в разговорном узусе — «змея».

Так описывает кундалини Чакра-каумуди:.

Знают, что по этой [Сушумне] проходит путь движения Кундалини к отверстию Брахмы.

22 सार्द्धत्रिवलयाकारा सुप्ताहिसदृशाकृतिः ।।

प्रकृतिः कुण्डली नित्या लिङ्गमाश्रित्य संस्थिता ॥२२॥

Кундалини, формирующая три с половиной оборота, внешностью подобная спящей змее, — она есть вечная энергия — располагается отдыхая на члене.

Кундалини является одной из самых туманных концепций йоги, поскольку многие источники говорят о ней, однако очень по-разному:

1. Расположение кундалини различается в разных текстах. От анахаты (Виджняна-бхайрава-тантра), до манипуры (Йога-яджня-валкья) и муладхары (Шарада-тантра, Шат-чакра-нирупана, Гхеранда-самхита и т. д.).

2. Сущность кундалини также различается. В некоторых текстах это энергия, которая двигается по каналу в позвоночном столбе — сушумне (чаще всего). Но некоторые тексты считают противоположным образом: Кундалини — нечто блокирующее возможность движения энергии в этом канале (Падма-самхита, Васиштха-самхита, Йога-яджня-валкья). Кстати, именно таких взглядов придерживались Кришнамачарья и его ученик Мохан.

3. Разные тексты считают движение кундалини не сопровождающимся физиологическими эффектами (Виджняна-бхайрава-тантра) или, напротив, связанным с ним (Хатха-йога-прадипика). Причем связанным двусторонне: Кудалини в этих текстах можно пробудить пранаямами, мудрами и даже сжатием ануса.

Из всего этого следует, что термин кундалинив разных текстах концептуализирует совершенно разный мистический и психотехнический опыт.

В понимании Юнга Кундалини — это Анима.

Буквальный перевод: Мантра — это «инструмент (или место) мышления».

Задача мантры, зависит от традиции. Задача мантры в классической йоги — пробудить в себе выбранное: психологическое состояние или чувство, связанное с мантрой.

На сайте мы создали раздел, посвященный мантрам.

«Медитация» – слово произошло от латинского meditare (размышлять, рефлексировать).

В философский узус слово попало благодаря Декарту в XVII веке. В XX веке благодаря первым переводам с санскрита слово попало в йогу.

В санскрите не возникло термина, охватившего все практики с теми частями себя, которые мы называем «память», «внимание», «ощущение», «мышление».

Можно ли считать медитацией любые действия с вниманием, чувствами, мышлением — блуждание мыслей от объекта к объекту по кругу, изучение информации наизусть, бесконтрольные упоминания, фантазирование?

Если считать медитацией сознательные действия, в которых есть цель, то не все виды психической активности — медитация, так как не все они осознаны и большинство возникает непроизвольно.

Мы определяем медитацию не только по форме, но также и по эффекту – рождению экзистенциальных переживаний, а также появлению глубинных и устойчивых трансформаций личности человека.

Медитация объединяет психическую активность и экзистенциальное переживание. То есть меняет самоощущение, мотивацию, идентичность, будто «разгоняя» психическое к духовному.

Наиболее обширный список медитаций приведен в тексте Виджняна-бхайрава-тантра.

мудха

mūḍha

मूढ

Мудха — притупленное состояние сознания, состояние “безмыслие, интеллектуальной усталости. Ошибочно считать состояние мудхи целью "медитации” и путать его с ниродхой.

Такое состояние легко достичь без йоги, сознание в нем пассивно и не рождает новых развивающих пониманий — это противоречит йоге.

Бходжараджа о мудхе в “Раджа-мартанда” говорит:

viruddha-kṛtyeṣv eva niyamitam। tac ca sadaiva rakṣaḥ piśācādīnām।..॥1.2॥

[Сознание в состоянии] «мудха» [является таким состоянием сознания, которое]

привязано к неблагоприятным действиям гневом и другими [пристрастиями] без понимания,

что следует и не следует делать. [Это происходит] по причине избытка гуны невежества (тамаса).

Оно всегда — у ракшасов и пишачей.

- усталость, когда читать можешь, а понимать уже нет;

- состояния интоксикации (опьянения);

- стереотипное втыкание в телевизор.

мудра

mudrā

मुद्रा

Способность мудрых активизировать эмоции используется в классическом индийском театре и танцевальном искусстве, где мудрые называют «хасты» (санскр. स्त [hasta]—рука, запястье).

Пример видео с мудрами, сопровождающими эмоциональные изменения

К мудрам относят специальные положения глаз (например, самбхавимудра, вайшнавимудра), языка (набхомудра, кхечаримудра) и даже ануса (ашвинимудра). Мудрые тонко влияют на организм человека, исключительно на эмоциональную сферу.

Наши безотчетные жесты связаны с текущим эмоциональным состоянием и воспроизводят движение энергии в эфирном поле. Мудрые используют этот принцип, создавая «полезные» движения энергии и тем самым формируя выбранное эмоциональное состояние.

Позы для тела (асаны) возникли сначала как мудрые для тела - мы видим это из первых названий. На пороге первого и второго тысячелетия позы для тела стали называть «асанами», например в хатха-йоговских текстах типа «Амритасиддхи».

Так в гимне (10 в.) о результатах Шамбхави-мудры Абхинавагупта пишет:

saṃsthānaṃ sukha-duḥkha-janma-vapuṣo yat kāpi mudraiva sā |

prāṇasya svarasena yat-pravahaṇaṃ yogaḥ sa evādbhutaḥ

śāktaṃ dhāma paraṃ mamānubhavataḥ, kinnāma na bhrājate ॥ 3॥

Каждое слово, исходящее из его уст, есть возвышенная мантра, Положения его тела, связанного с рождением, удовольствием и страданием (т.е. физического тела) есть мудра Его естественное дыхание — удивительная йога После переживания этого высшего, сильного, сияющего [состояния], что не обладает светом?

нирукти

nirukti

निरुक्ति

Для примера: комментарий Каундиньи к Пашупата-сутре утверждает, что слово «шудра» śūdra происходит от корней śuc шуч «быть угрюмым» и druh друх — «быть враждебным». Первые две буквы слова от первого корня, вторые от второго. То есть человек угрюмый и враждебный есть шудра.

Красиво описывает явление нирукти Бронхорст:

«Через этимологии устанавливается связь со скрытым царством мифологий (realm of mythology)». Это так, потому что в санскритских текстах нирукти порождают мифы и следуют мифам, подобно зеркалу пытаясь отразить собой сюжет. Бронхорст также замечает, что нирукти создают связь с трансцендентным [значением слова] и являются примером симпатической магии на уровне слов.

Нирукти не является методом точным, научным, учитывающим происхождение слов. Тем не менее взгляд нирукти дарит нам метафоры, которые расширяют смыслы слов.

Может возникнуть вопрос: чем нирукти отличается от задорновских расшифровок слов в стиле «рано = Ра + но = Ра (Солнце) поднялось» «Нора = нет Ра», «Радуга = дорога (га) солнца (ра)» и т. д. Отличия принципиальны.

1. В санскрите, как, похоже, и греческом языке, нирукти реализовывалось средствами самого языка. А в псевдоэтимологических расшифровках слова из разных языков (Ра – из реконструированного древнеегипетского, а «га» из праиндоевропейского).

2. В индийских текстах можно встретить нирукти рядом с серьезным грамматическим объяснением структуры слова. Это говорит о том, что авторы прекрасно понимали «ненаучный» характер нирукти, и использовали их скорее как риторический прием или мнемоническую формулу. Современные псевдоэтимологические теории создают, как правило, люди, не знакомые со сравнительной лигвистикой.

нияма

नियम

niyama

Оба слова имеют корень yam, что несет в себе смысл контроля, ограничения и поддержки. Префикс ni в слове niama имеет смысл углубить действие корня в себя. Так что niyama — самоконтроль, самоограничение или поддержка самого себя.

Первоисточники указывают разное количество ям и ниям — от 5 до 15.

Пять ям и пять ниям Йогасутры, это —

Ахимса, сатья, астея, брахмачарья, апариграха — ямы.

śauca-saṃtoṣa-tapaḥ-svādhyāya-iśvarapraṇidhānāni niyamāḥ ॥ 32॥

Шауча, сантоша, тапас, свадхьяя, шварапранидхана — ниями.

Сатья – подлинность, контроль речи.

Астея – отказ от присвоения чужого (на уровне физическом, языковом и ментальном).

Брахмачарья — контроль сексуальной энергии.

Апариграха — контроль привязанности к быту.

Шауча – гигиена (на уровне физическом, языковом и ментальном).

Сантоша – ответственность за свое эмоциональное состояние.

Тапас – умение накапливать жизненную энергию.

Свадхьяя – накопление знаний, самообразование.

Ишварапранидхана – культивирование в себе ощущения высшего.

Поэтому мы видим, что ямы и ниями — техники сохранения и накопления энергии, необходимой для дальнейшей практики. Такая сохранность происходит благодаря принципам, регулирующим поведение. Но не все школы йоги были согласны с необходимостью.

Тантрик Абгинавагупта подает ямы через идею контроля как подчинение и массических состояний.

Но даже при таком понимании он обозначал, что ямы и ниями – это практики для состояния двойственности.

Цитаты — Андрея Сафронова «Йога: История идей и взглядов» и канал «Записки на полях древних текстов».

пранаяма प्राणायाम prāṇāyāma = prāṇa + āyāma

प्राण । prāṇa । праана

pra — приставка, имеет значение увеличения,

ana — существительное, дыхание.

Прана — дыхание, витальность, дух, жизнь, воздух, энергия (как невидимое средство передачи состояний, эмоций, ощущений, тепла — как сама функция, так и субстанция воздуха).

आयाम । āyāma । ааяма

ā — приставка, имеет значение завершенности действия.

yāma — контроль, управление. Ааяма — полный контроль.

Пранаяма — полный контроль дыхания и энергии.

Хатха-йога-прадипика указывает на то, что пранаямой следует овладевать постепенно:

Та показує пранаяму саме як практику контролю енергії:

пратьяхара प्रत्याहार pratyāhāra

Речь о стягивании не сознательно, а эмоционально распределенного внимания посредством органов чувств (индрий). Для удобства мы называем такое внимание пассивным. Активное внимание — связано с приобретением нового знания, понимания.

Абхинавагупта в Тантралоке определил пратьяхару как отстранение мыслей и чувств (akṣa-dhiyām) от объектов (arthebhyaḥ).

Он первым в индийской традиции подметил разность распределения внимания: на внешние объекты и внутрь себя.

В Йога-сутре для практики пратьяхары обьект контроля — индрии (органы чувств). Мышление (манас) и сознание( читту) Патанджали предлагал брать под контроль практиками дхараны.

При отсутствии связи со своими объектами органы чувств как бы следуют внутренней форме читты — [это и есть] пратьяхара.

tataḥ paramā vaśyatendriyāṇām ॥2.55॥

Благодаря [пратьяхаре достигается] полное подчинение органов чувств.

Йога-сутры Патанджали (Перевод Е. Островской, В. Рудого)

Близкие по смыслу термины: saṃniveśya, «заключать во что-то», saṃharate «собирать воедино».

Бытовым языком состояние без пратьяхары можно описать как: «тема захватила меня», «не могу оторвать глаз», «мелодия унесла» и т. д.

санcкара

संस्कार

saṃskāra

Санскара— бессознательный динамический эмоционально-поведенческий стереотип, сформированный в результате неудачного опыта (близко к психотравмам психоанализа, но шире), толкающий человека к неудачным поступкам и решениям в дальнейшем.

Если практикующий воспримет свои санскары как обусловленности — то может осмыслить контекст их возникновения и не следовать им. Глубинная природа человека, отлична от санскар.

Современные индийские пандиты говорят «санскара» про неудачные шаблоны, например, про неверного выговариваемые звуки. В индийской традиции санскара, часто упоминается, как элементарна частица кармы.

Если же человек действует в соответствии с шастрами (науками), то постепенно наступает освобождение [от них].

Сиддха-сиддханта-паддхати

Санскара в греческой традиции — "ате" (ἄτη) не рациональные действия, под влиянием аффективных эмоций. В свое оправдание Агамемнон, забирая наложницу Ахилла, говорит, что действовал под влиянием ате (ἄτη) и Зевс помрачил его разум.

Доддс “Греки и иррациональное”

Для выражения обусловленности и связаности, в текстах использовались и: «вритти», «тришна», «ракта», «рага», «клеша», «санскара», «васана» и другие.

Санскара чаще использовалась в йогических, а васана — в буддийских текстах. В средние века все перемешивается. В Йога-сутре «санскара» используется во второй, а «васана» в четвертой (претерпевшей большее буддийское влияние) главах.

Цитаты — Андрея Сафронова “Йога: История идей и взглядов” и на канале «Записки на полях древних тектов».

свадхиштхана

svādhiṣṭhāna

स्वाधिष्ठान

1

приставка sva + префикс ā + корень dhā, то есть «положить себя». А свадхиштхана – это место пребывания себя.

2

приставка su + префикс ā + корень dhā, то есть «сильное желание». А свадхиштхана – это место пребывания сильного желания.

Вторая гипотеза описана в статье Этимология слова «свадхиштхана».

Также и изучение санскрита проходило через заучивание наизусть 4000 правил грамматики. Поэтому тот, кто мог прочесть текст на санскрите, точно имел натренированную память.

Смарана, нужна йогу, к примеру для способности припоминать эмоции и мысли в конкретные моменты жизни; памятовать и не отвлекаться от выполнения фоновой техники.

Техники работы с памятью встречаются в буддизме, конфуцианстве, стоицизме, неоплатонизме, исихазме и суфизме. Практика осознаного припоминания у Аристотеля называется реминисценцией.

Первое, сутра — это стиль текста, в котором главной целью автора является краткое изложение темы. Представляете такое стремление к максимально четкому выражению своего мнения?

Второе значение слова сутра — это краткое предложение, как формула или правило.

Слово образовано как основа особой глагольной формы – “интенсива” – которая выражает циклическое или очень интенсивное действие от корня kṛ (कृ) "делать".

Индийский тантрик и философ Абхинавагупта предложил в Тантралоке несколько других этимологий этого термина. Так он производит слово “чакра” от корней kas – “расширяться, цвести, двигаться”, cak – “быть удовлетворённым”, “сиять” и kṛt – “разрушать”.

Таким образом он выделяет (с учетом корня kṛ) четыре объяснения скрытой символики слова “чакра”:

яма

यम

yama

Оба слова имеют корень yam, что несет в себе смысл контроля, ограничения и поддержки. Префикс ni в слове niama имеет смысл углубить действие корня в себя. Так что niyama — самоконтроль, самоограничение или поддержка самого себя.

Первоисточники указывают разное количество ям и ниям — от 5 до 15.

Пять ям и пять ниям Йогасутры, это —

Ахимса, сатья, астея, брахмачарья, апариграха — ямы.

śauca-saṃtoṣa-tapaḥ-svādhyāya-iśvarapraṇidhānāni niyamāḥ ॥ 32॥

Шауча, сантоша, тапас, свадхьяя, шварапранидхана — ниями.

Сатья – подлинность, контроль речи.

Астея – отказ от присвоения чужого (на уровне физическом, языковом и ментальном).

Брахмачарья — контроль сексуальной энергии.

Апариграха — контроль привязанности к быту.

Шауча – гигиена (на уровне физическом, языковом и ментальном).

Сантоша – ответственность за свое эмоциональное состояние.

Тапас – умение накапливать жизненную энергию.

Свадхьяя – накопление знаний, самообразование.

Ишварапранидхана – культивирование в себе ощущения высшего.

Поэтому мы видим, что ямы и ниями — техники сохранения и накопления энергии, необходимой для дальнейшей практики. Такая сохранность происходит благодаря принципам, регулирующим поведение. Но не все школы йоги были согласны с необходимостью.

Тантрик Абгинавагупта подает ямы через идею контроля как подчинение и массических состояний.

Но даже при таком понимании он обозначал, что ямы и ниями – это практики для состояния двойственности.

Цитаты — Андрея Сафронова «Йога: История идей и взглядов» и канал «Записки на полях древних текстов».

Санскритские слова в практике йоги — почему мы используем их?

Во-первых, потому что на 100% точный перевод — невозможность. существует очень мало слов, которые можно перевести без потери оттенков смысла, разве что цифры, названия мер, — точные, измеримые понятия. Остальные слова, даже супер-краткие местоимения наполнены неизмеримыми эмоциями и мифами, в которых они возникли, поэтому всегда будут отличаться от слов, рожденных в почве других культур и историй. Синонимов не существует, особенно в тонких сферах психических функций.

Во-вторых, многие санскритские термины уже давно вошли в наш быт и мы уже что-то о них думаем, считаем, имеем мнение. Карма, дзен, мантра — эти слова есть в употреблении даже тех людей, кто думает, что далек от йоги. Эти слова требуют пересмотра и переопределения, так как часто слово, оторвавшись от контекста, искажается и ведет к искаженной практике, дзен становится спокойствием, мантра — волшебной формулой, а карма — карающей рукой правосудия.

В-третьих, культура Древней Индии стала плодородной почвой для рефлексии себя. Тысячи внутрипсихических характеристик описаны в Абхи-дхарма-коше, 16 категорий размышления описала Ньяя, 108 упражнений для внутреннего мира (которые мы теперь называем медитациями) описано только в одной Виджняна-бхайрава-тантре. Культура, которая разбиралась в саморефлексии в течение 10 веков, выкристаллизовывала категории и понятия. Достаточно, чтобы не игнорировать ее…

Определение понятий — сложная задача, особенно в поле психики и мышления, в отрыве от возможности показать пальцем. Не смотря на невозможность решить задачу идеально, мы все же в крупных деталях стараемся обозначить то, как понимаем слова нашего йоговского словаря.

Не все слова в этом словаре — санскритские, ведь идея развития прорастала через многие культуры.